244년에 조위의 유주자사 관구검은 현도에서 나와 비류에서 고구려를 격파하였다. 동천왕은 달아났고 관구검은 환도성을 파괴하였다.

245년에 재차 공격하자 동천왕은 옥저로 달아났고 현도태수 왕기가 그를 쫓아 숙신까지 갔다가 돌아갔다.

247년에 동천왕은 도읍을 옮겼다.

•

0244 三國志(289) 毌丘儉 01

正始中 儉以高句驪數侵叛 督諸軍步騎萬人出玄菟 從諸道討之 句驪王宮將步騎二萬人 進軍沸流水上 大戰梁口(梁音渴) 宮軍破走

고구려가 수차례 침입하고 반하자 244년에 검이 보병과 기병 1만명을 거느리고 현도를 나와 모든 길을 따라 토벌하였다. 구려왕 궁이 보병과 기병 2만을 거느리고 비류수를 거스러 올라와 량구에서 전투를 벌였으나 궁의 군대가 패하여 도망갔다.

444#15073

SIBLINGS

CHILDREN

15073

•

0244 三國志(289) 毌丘儉 03

句驪沛者名得來 數諫宮 (臣松之案東夷傳 沛者 句驪國之官名) 宮不從其言 得來歎曰 立見此地將生蓬蒿 遂不食而死 舉國賢之 儉令諸軍不壞其墓 不伐其樹 得其妻子 皆放遣之

구려의 패자는 이름이 득래인데 궁에게 수차례 간하였으나 궁은 듣지 않았다. 득래가 탄식하며 '이 땅에 장차 쑥이 자라는 걸 보게 되리라'며 굶어 죽었다. 검이 군사들에게 그의 무덤을 허물지 말고 나무를 베지 말며 잡힌 그의 처자식은 풀어 주게 했다.

444#21251

SIBLINGS

CHILDREN

21251

•

0244 梁書(636)

정치 5년에 유주자사 관구검이 만명의 군사를 거느리고 현도를 나와 위궁(동천왕)을 공격하였다. 위궁은 보병과 기병 2만을 거느리고 관구검의 군대를 역습하여 비류에서 크게 싸웠다. 위궁이 싸움에 져 달아나니, 검의 군대는 추격하여 현에 이르러 수레를 달아 매고 말을 묶어 환도산에 올라 그 나라의 왕도를 격파하고 1만여명을 목베어 죽이니, 위궁은 홀로 처자식을 거느리고 멀리 달아나 숨었다.

444#15014

SIBLINGS

CHILDREN

15014

•

0244 北史(659)

五年 幽州刺史毋丘儉將萬人出玄菟 討位宮 大戰於沸流 敗走 儉追至䚂峴 懸車束馬登丸都山 屠其所都 位宮單將妻息遠竄

유주자사 관구검이 만명의 군사를 거느리고 현도를 나와 위궁을 공격하여 비류에서 크게 싸웠다. 패전하여 달아나자, 검은 추격하여 현에 이르러, 수레를 달아 매고 말을 묶어 환도산으로 올라가 그 도성을 도륙하였다. 위궁은 홀로 그의 아내와 자식들만 데리고 멀리 도망하였다.

444#1863

SIBLINGS

CHILDREN

COMMENT

1863

•

0245 三國志(289) 毌丘儉

六年 復征之 宮遂奔買溝 儉遣玄菟太守王頎追之 (世語曰 頎字孔碩 東萊人 晉永嘉中大賊王弥 頎之孫) 過沃沮千有餘里 至肅慎氏南界 刻石紀功 刊丸都之山 銘不耐之城 諸所誅納八千餘口

245년에 다시 정벌하니 궁은 매구(북옥저)로 도망갔다. 검이 현도태수 왕기를 보내 쫓게 했는데 옥저를 지나 천여리를 가 숙신의 남쪽 경계에까지 이르렀다. 바위에 공을 새기고 또 환도산에 새기기를 불내성이라 명명하였다. 죽이고 사로잡은 게 모두 8천여명이었다.

444#21253

SIBLINGS

CHILDREN

21253

•

0245 수서(636)

위나라 장수 관구검이 고려를 토벌하여 격파하니 옥저로 쫓겨 갔다. 그 뒤 다시 고국으로 돌아갔는데 남아 있던 자들이 마침내 신라를 세웠다. 그러므로 그 나라는 중국·고려·백제의 족속들이 뒤섞여 있으며 옥저·불내·한·예의 땅을 차지하고 있다. 그 나라의 왕은 본래 백제 사람이었는데 바다로 도망쳐 신라로 들어가 마침내 그 나라의 왕이 되었다.

444#15017

SIBLINGS

CHILDREN

15017

•

0245 양서(636)

•

0245 양서(636)

六年 儉復討之 位宮輕將諸加奔沃沮 儉使將軍王頎追之 絶沃沮千餘里 到肅愼南界 刻石紀功 又到丸都山 銘不耐城而還

정치 6년에 검이 다시 공격하니 위궁(동천왕)은 겨우 제가만 이끌고 옥저로 달아났다. 검은 장군 왕기에게 추격하도록 하여 옥저 천여리를 지나 숙신의 남쪽 지경에까지 이르러 돌에 공을 새겨 기록하였다. 또 환도산에 이르러 불내성이라 명명하고 돌아왔다.

444#40898

SIBLINGS

CHILDREN

COMMENT

40898

•

0245 북사(659)

•

0245 북사(659)

六年 儉復討之 位宮輕將諸加奔沃沮 儉使將軍王頎追之 絶沃沮千餘里 到肅愼南 刻石紀功 又刊丸都山銘不耐城而還

정치 6년에 검이 다시 공격하니 위궁은 황급히 제가만 거느리고 옥저로 달아났다. 검은 장군 왕기로 하여금 그를 추격하도록 하여 옥저 천 여리를 횡단하여 숙신의 남쪽에 이르러 돌에 공적을 새겨 기록하였다. 또 환도산을 깍아서 불내성이라 새겨두고 돌아왔다.

444#15016

SIBLINGS

CHILDREN

15016

•

0246 三國史記(1145) 百濟

魏 幽州刺史毋丘儉與樂浪大守劉茂·朔方大守王遵 伐髙句麗 王乗虛 遣左將真忠 襲取樂浪邊民 茂聞之怒 王恐見侵討 還其民口

위나라 유주자사 관구검이 낙랑태수 유무, 삭방 태수 왕준과 함께 고구려를 쳤다. 왕이 빈틈을 타서 좌장 진충을 보내 낙랑의 변경 주민을 습격하여 빼앗으니 유무가 듣고 노하였다. 왕이 침략 당할 것을 염려하여 그 주민들을 돌려주었다.

444#19693

SIBLINGS

CHILDREN

19693

...

...

솔직히 까놓고 말하는 역사

•

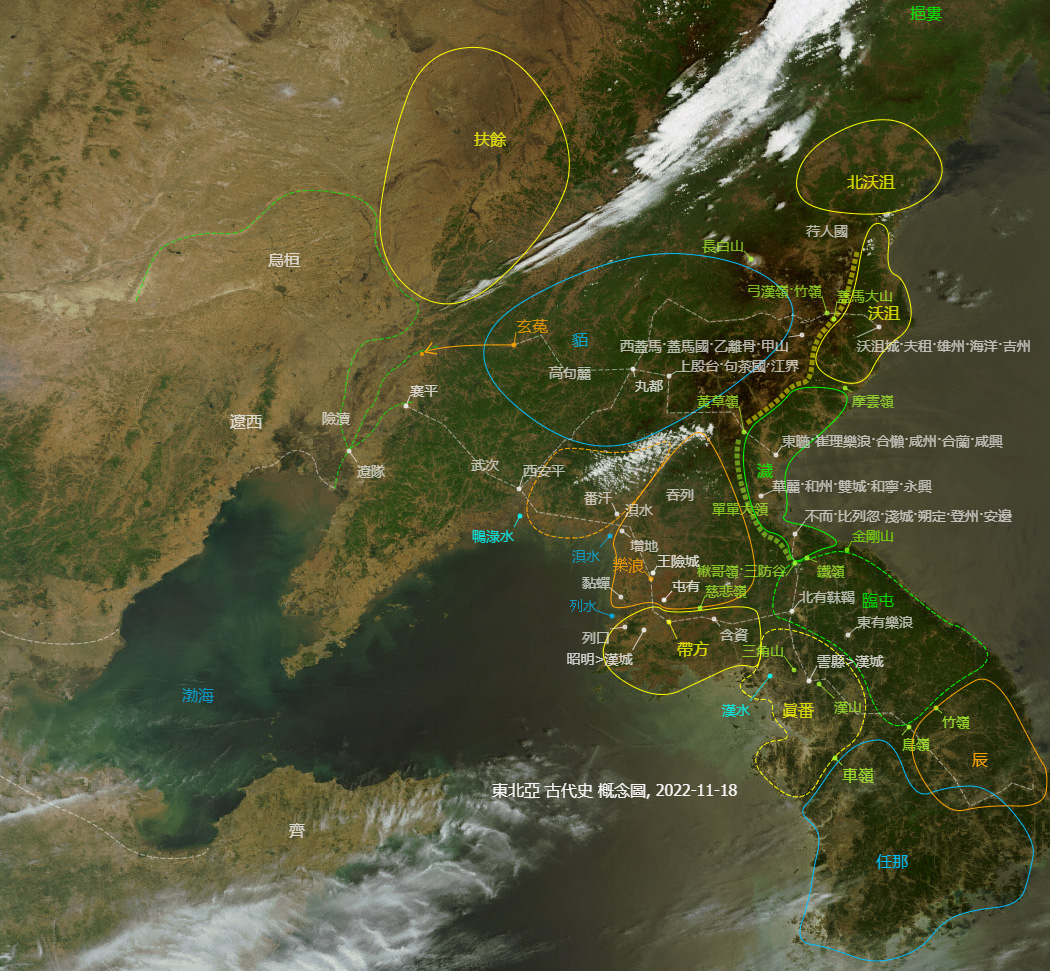

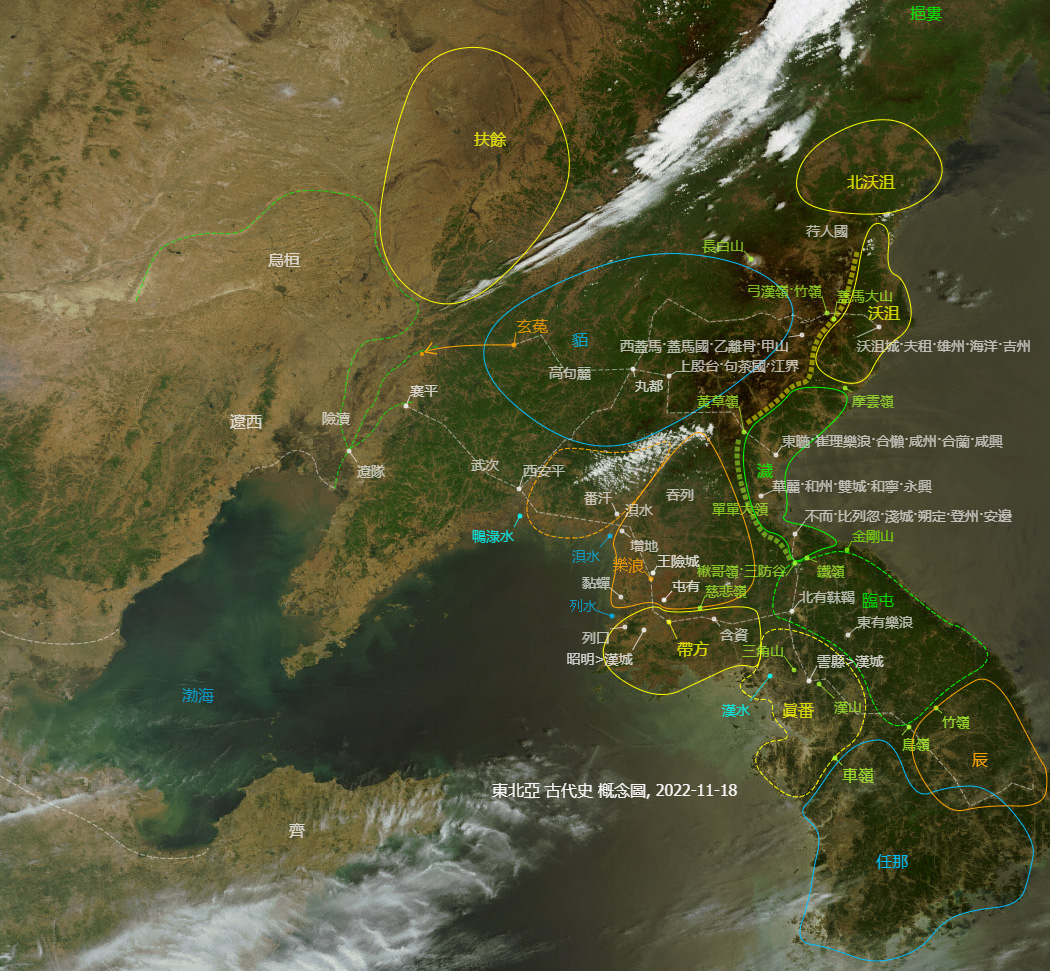

▐ 동천왕의 도주로

맥고려는 244년과 245년 두 차례에 걸쳐 조위의 침공을 받았다. 동천왕은 두 차례 모두 달아났는데, 244년에 달아난 곳을 양서(636)에서는 遠竄(멀리 달아나다)라고만 되어 있고 삼국사기(1245)에는 奔鴨渌原(압록원으로 달아나다)라고 되어 있다. 245년에 달아난 곳은 삼국지(289)에 沃沮와 北沃沮로 되어 있고 수서(636)과 양서(636)에는 沃沮, 삼국사기(1145)에는 南沃沮라 되어 있다.

444#17183

SIBLINGS

CHILDREN

17183

-

•

0026 三國史記(1145) 高句麗

•

0026 三國史記(1145) 高句麗

•

0238 曹魏, 공손연 토벌

•

0238 曹魏, 공손연 토벌

•

0244 三國志(289) 毌丘儉 02

•

0244 三國志(289) 毌丘儉 02

•

0245 수서(636)

•

0245 수서(636)

•

0245 양서(636)

•

0245 양서(636)

•

0245 북사(659)

•

0245 북사(659)

•

❶ 出玄菟 從諸道討之 進軍沸流水上 大戰梁口 宮軍破走

•

❶ 出玄菟 從諸道討之 進軍沸流水上 大戰梁口 宮軍破走

•

❹ 王奔南沃沮 至于竹嶺 軍士分散殆盡

•

❹ 王奔南沃沮 至于竹嶺 軍士分散殆盡

•

❺ 奔沃沮

•

❺ 奔沃沮